三十余载光阴流转,从临床一线的传染病诊疗战场,到实验室里的科研攻坚阵地,再到讲台之上的知识传递殿堂,刘金霞始终以“临床+教育”为双轨,在病原生物学领域默默耕耘、笃行不怠。作为河北省教育系统先进个人、病原生物学实验中心主任,她用热爱浇灌事业,用坚守诠释担当,在医教融合的道路上步履不停,为一代代医学生点亮前行之路,成为医路之上温暖而坚定的“摆渡人”。 临床困思寻方向 ,科研求索定双轨。“13年的传染病临床工作,让我看清了一个现实:很多时候,按指南、按教材治不好病人,问题根源在于基础医学知识没吃透,科研意识更是薄弱。”谈及职业转型的契机,刘金霞的话语里满是真切。2003年非典过后,所在科室转为以发热排查为主,专业发展受限,这种“时间被荒废”的无力感,让她毅然跳出舒适区,选择报考博士,深耕病原生物学研究。 读博的三年,是她“扒一层皮”的蜕变之旅。从几乎没摸过实验仪器的临床医生,到跟着德国博士后导师攻坚国自然课题,刘金霞每天凌晨前从未休息,与团队在无数次失败中反复摸索、积累经验。这段从零开始的科研经历,让她深刻意识到:仅靠个人临床经验“救火”远远不够,唯有通过教育将基础医学与临床实践深度结合,才能系统性提升医疗队伍的专业能力。自此,“临床+教育”的双轨路径成为她坚定的职业选择——既保持一线诊疗的敏锐洞察力,又通过教学将知识转化为可复制的体系,让更多医学生少走弯路、快速成长。 教学创新破壁垒 ,热爱赋能激兴趣。“实验室安全是底线,教学创新是方向,两者从来不是矛盾体。”作为病原生物学实验中心主任,刘金霞将大量精力投入实验教学管理与教改探索,誓要让学生跳出“死记硬背”的桎梏。她牵头设计5个跨学科整合实验,组建“研究生+本科生+教师”学习共同体,把乙肝病毒研究、结核防控等临床真实问题搬进课堂,让抽象的理论知识与实际应用接轨;为弥补学生社会实践短板,她带领学生走进小学、养老院开展科普活动,用《红楼梦》典故解读结核杆菌,用抗日剧里的情节纠正医学常识误区,让“文学+医学”“生活+医学”成为激发学习兴趣的钥匙。

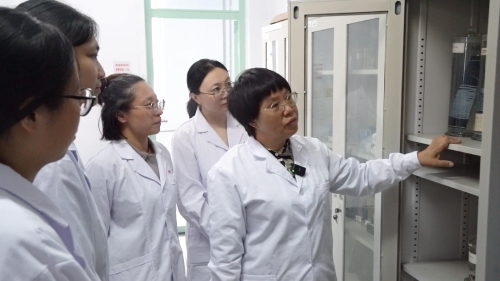

刘金霞老师指导学生 面对00后医学生学习内驱力不足的问题,刘金霞的课堂总有“不一样的声音”:她敢推翻滞后的教材内容,会引导学生质疑指南的局限性,更会传授“利己”的防护知识——“学病原生物学,不仅是为了治病救人,更是为了保护自己、守护家人”。在她看来,医学教育的核心是“融合”:既是多学科知识的融合,也是理论与实践、自然属性与社会属性的融合;而激发学生兴趣的关键,便是让他们看到知识的“实用价值”,从“要我学”主动转变为“我要学”。 传帮带守育人心 ,薪火相传续征程。“还有5年就退休了,我现在最想做的,是把‘接力棒’传好。”谈及未来规划,刘金霞的目光始终聚焦年轻一代。她计划用五年时间,从实验室安全管理、实验项目设计、临床思维培养等多个维度,手把手带教年轻教师,让团队能够持续推进“预防-诊疗-康复”全流程教学内容整合,让医教融合的理念薪火相传。 对于有志于走“临床+科研”道路的医学生,她的建议朴实而恳切:“要有‘悟性’,更要有‘敏感性’。临床中那些教材、指南解决不了的问题,就是最好的科研切入点。但前提是,你要肯查文献、敢质疑,在真假问题的甄别中找准方向。”而刘金霞自身,也始终践行着这份理念——从抗击非典先进个人到河北省教育系统先进个人,从临床医生到教学名师,她的每一步都走得扎实而坚定,用行动诠释着“师者仁心”的深刻内涵。 办公桌前,刘金霞翻看着学生的实验报告,眼里满是期许:“我最大的愿望,是看到学生们有斗志、有热情,不仅能成为医术精湛的好医生,更能成为有温度、有担当的医者。”三十余载医教路,她如一束光,照亮了医学生前行的道路;似一股泉,为病原生物学教育事业注入绵长而温暖的力量,用坚守与热爱书写着“医路求索,教泽绵长”的动人篇章。

作者:学生记者站 张乘阁 编辑:党委宣传统战部 张喜子 审核:党委宣传统战部 周文娟

|